Ferdinand Maier zum 100. Geburtstag – Kolloquium, Buchpräsentation und virtuelle Ausstellung

von Kerstin P. Hofmann

Am 16. August 2025 feierten wir den 100. Geburtstag von Ferdinand Maier – langjähriger Mitarbeiter und Direktor der RGK – mit einem Kolloquium, einer Buchpräsentation und der Eröffnung einer virtuellen Ausstellung im kelten römer museum manching.

Wie begeht man in der Archäologie den Geburtstag eines Jubilars, der selbst gerne feierte, aber leider nicht mehr persönlich anwesend sein kann? Eigentlich gibt es darauf nur eine Antwort: Man ehrt sein Lebenswerk – und zwar dort, wo es am tiefsten verwurzelt und wo es am besten repräsentiert ist. Zwar hätte die Römisch-Germanische Kommission (RGK) in Frankfurt am Main als Veranstaltungsort das Kriterium der tiefen institutionellen Verbundenheit für ein Kolloquium zum 100. Geburtstags von Ferdinand Maier (16.08.1925–24.04.2014) zweifellos erfüllt. Doch bot Manching mit seinem kelten römer museum manching (krm) zusätzlich die Möglichkeit, die Erkenntnisse und Funde seiner Forschungen – etwa das berühmte Goldbäumchen – in der Dauerausstellung bewundern zu können.

Prof. Dr. Ferdinand Maier hat mit seinem Schaffen Maßstäbe gesetzt – nicht nur für die Erforschung des Oppidums von Manching, sondern für die eisenzeitliche Archäologie in ganz Europa. Als belesener, vielfältig interessierter und insbesondere in Deutschland und Frankreich hervorragend vernetzter Kenner der Eisenzeit prägte Ferdinand Maier Generationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Seine wegweisenden Arbeiten und zahlreiche von ihm herausgegebenen Publikationen sind bis heute von zentraler Bedeutung für unser Verständnis von späthallstatt- und latènezeitlichen Metall- und Keramikfunden sowie eisenzeitlichen Großsiedlungen. Sie bilden nicht selten den Ausgangspunkt für neue, innovative Forschungen. Zu den Meilensteinen seiner Tätigkeit an der RGK zählen die Entwicklung einer neuen Forschungs- und Publikationsstrategie sowie die Neufassung der Satzung der RGK, die bis zur Satzungsreform des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) im Jahr 2019 gültig war. Ein besonderes Anliegen war ihm die Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – sei es im Feld oder in der Lehre – sowie die Etablierung einer integrativen Siedlungsforschung, bei der er Ideen und Ansätze von Gerhard Bersu aufgriff und weiterentwickelte.

Die RGK und Manching haben eine lange gemeinsame Geschichte. Seit den 1930er Jahren unterstützt die RGK die Erforschungen des Oppidums von Manching. Darüberhinaus verantwortet sie federführend die Publikation der Forschungsergebnisse in der Reihe „Die Ausgabungen in Manching“. Über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahrzehnten leitete die RGK die Ausgrabungen in Manching. Von 1980 bis 2015 unterhielt sie zudem in Ingolstadt zunächst eine Außen-, später eine Forschungsstelle. Bis heute besteht eine enge Zusammenarbeit: Gemeinsam mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und der Professur für Klassische Archäologie der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt veranstaltet die RGK jährlich den Ingolstädter Archäologischen Vortrag im Stadtmuseum Ingolstadt.

Als wir 2020 den neuen Forschungsplan der RGK entwickelten, war es uns ein Anliegen, die bisherige Oppidaforschung der RGK mit neuen Feldforschungen in einem gemeinsamen Projekt unter dem Titel „Eisenzeitliche Großsiedlungen und ihr Umfeld“ zu vereinen. Parallel dazu verfolgte Gabriele Rasbach das Ziel, die inhaltliche Erschließung unseres Archivs mit dem Projekt „Dynamische Wissensgeschichten: Akteure – Orte – Praktiken“ voranzutreiben. In den vergangenen Jahren wurden wir dabei durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert, indem diese im Rahmen des Projektes „Spuren archäologischer Wissensgenerierung“ u. a. Eingaben in das gemeinsam mit Kooperationspartnern entwickelte, biografische Informationssystem Propylaeum-VITAE finanziell unterstützte. Von Beginn an stand für uns fest, dass wir zum Abschluss der Projektlaufzeiten ein Kolloquium zu Ehren von Ferdinand Maier anlässlich seines 100. Geburtstags ausrichten möchten. Die Verbindung von Wissensgeschichte und moderner digitaler archäologischer Forschung erwies sich dabei auch in anderen Bereichen als äußerst fruchtbar: Ein Teil der keltischen Fundmünzen aus Manching wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projektes ClaReNet (2021–2024) untersucht, das sich mit der Klassifikation und Repräsentation von drei keltischen Münzserien im Netz auseinandersetzte. Die Forschung wird aktuell im DFG-Nachfolge-Projekt „De retibus nummorum“ fortgeführt. Mithilfe künstlicher Intelligenz werden Typen- und Stempelanalysen durchgeführt, um Aussagen über die Vernetzung spätkeltischer Wirtschaftsräume zu treffen.

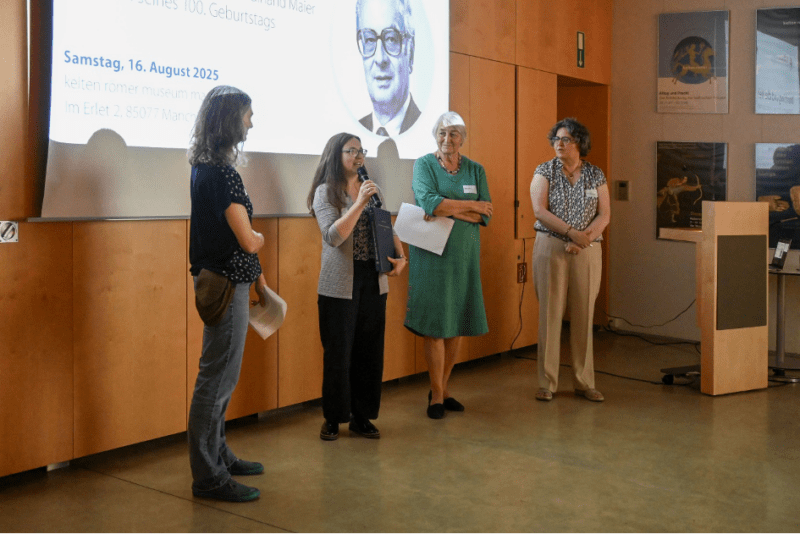

Auf dem Programm des Kolloquiums standen – nach Grußworten durch Tobias Esch (Leiter des kelten römer museums manching), Herbert Nerb (Erster Bürgermeister des Marktes Manching und zugleich Vertreter des Zweckverbandes kelten römer museum manching) sowie Kerstin P. Hofmann (Leitende Direktorin der RGK) – neun Fachvorträge, die Leben und Wirken von Ferdinand Maier in der Archäologie beleuchteten (Abb. 1; 2). Im ersten Vortragsblock widmete sich sein Amtsnachfolger Siegmar von Schnurbein Aspekten der Arbeit von Ferdinand Maier als Direktor der RGK, während Stephan Fichtl (Universität Straßburg) Ferdinand Maiers Bedeutung für die deutsch-französische Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellte. Susanne Sievers präsentierte – nach einigen persönlichen Erinnerungen – ihre im Rahmen des Projektes Celtic Gold gewonnenen Erkenntnisse zum Goldbäumchen von Manching.

Vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege stellten Hubert Fehr und Amira Adaileh die Ära Ferdinand Maiers mit den Arbeiten im Vorfeld des Baus der Nordumgehung und aktuelle Maßnahmen der Bodendenkmalpflege vor. Christiana E. Later und Katja Winger berichteten über den Stand der Auswertungen der Fläche „Logistikzentrum“ und Philipp Hagedorn schilderte den Weg „Vom Manching-Archiv zum Manching-GIS“.

Dies bildete eine gelungene Überleitung zur feierlichen Buchpräsentation des soeben erschienen Bandes 22 der Reihe „Die Ausgrabungen in Manching“, die 1970 von Werner Krämer ins Leben gerufen, über viele Jahre hinweg von Ferdinand Maier betreut und schließlich herausgegeben wurde. Die heutigen Herausgeberinnen Kerstin P. Hofmann und Susanne Sievers sowie die Redakteurin des Bandes, Daniela Heilmann, überreichten der sichtlich bewegten Autorin Michèle Eller ihre nun gedruckt vorliegende Dissertation „Das Umland von Manching“ (Abb. 3).

Der abschließende Vortragsblock widmete sich aktuellen Forschungsthemen rund um Manching und das wissenschaftliche Erbe Ferdinand Maiers. In einem per Videobotschaft übermittelten Beitrag sprach Holger Wendling, auch im Namen von Rupert Gebhard (beide Archäologische Staatssammlung in München), über „Balsamarien, Kultbaum und Triskel. Ferdinand Maier auf den Spuren keltischer Religion in Manching“. Caroline von Nicolai und Markus Möller von der Universität Leipzig stellten in ihrem Vortrag „Alte Münzen, neue Methoden. Ferdinand Maier und die keltischen Fundmünzen in Bayern“ das DFG-Projekt „De retibus nummorum“ vor. Im Zentrum standen innovative Ansätze zur Stempelanalyse keltischer Münzen, die mithilfe künstlicher Intelligenz neue Erkenntnisse zur Vernetzung spätkeltischer Münzwirtschaft ermöglichen.

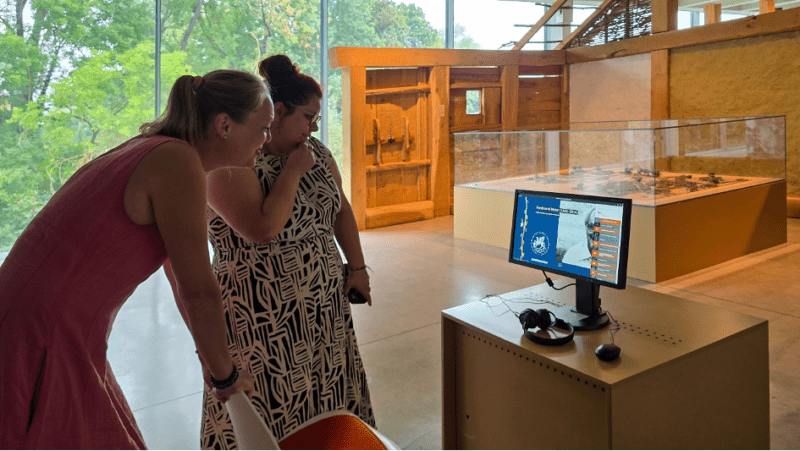

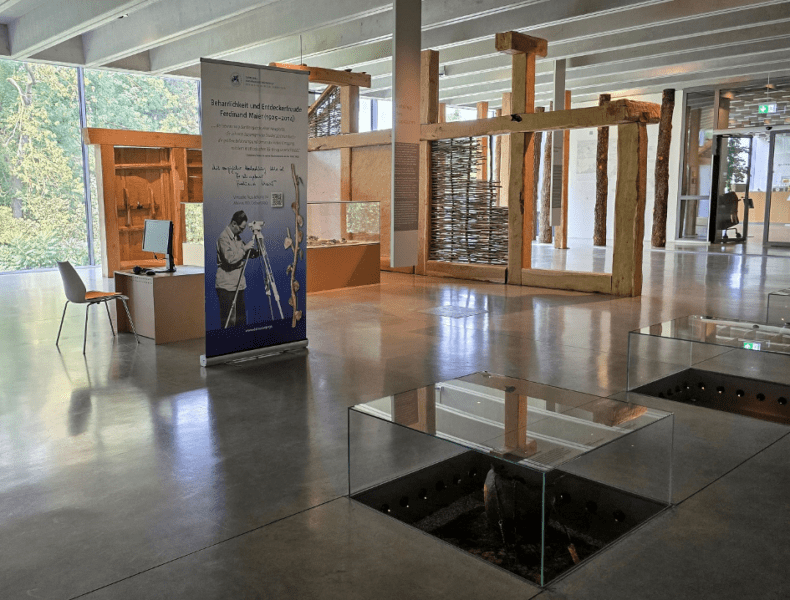

Abschließend wurde die in den vergangenen Monaten vom Team der RGK vorbereitete virtuelle Ausstellung „Ferdinand Maier (1925–2014). Beharrlichkeit und Entdeckerfreude“ von einer der Kuratorinnen, Gabriela Erika Thummerer, vorgestellt. Die Ausstellung ist nicht nur für Besuchende des kelten römer museums manching und der RGK durch ein Roll-Up schnell zugänglich (Abb. 4; 5), sondern kann – wie andere virtuelle Ausstellungen auf der Internet-Plattform der Deutschen Digitalen Bibliothek, etwa „Georg Kossack (1923–2004 ). Wegbereiter einer interdisziplinären Archäologie“ – unter folgenden Link eingesehen werden: Virtuelle Ausstellung Ferdinand Maier. Es handelt sich um eine erste, vorläufige Version, da nach einem kurzfristig angekündigten Software-Update ab dem 21. Juli 2025 keine Korrekturen mehr möglich waren. Eine Erweiterung der Ausstellung um zusätzliche Medieninhalte und Erkenntnisse aus dem Kolloquium ist bereits in Planung. Ohne die vielfältige Unterstützung zahlreicher Leihgebender und Beitragender wäre die Darstellung von Ferdinand Maiers Leben und Wirken in dieser Form nicht möglich gewesen. Unser besonderer Dank gilt der Familie von Ferdinand Maier – namentlich Cornelia Neuhäuser-Maier, die auch am Kolloquium teilnahm – sowie Siegmar von Schnurbein für das Einsprechen von Tonaufnahmen.

Während des Kolloquiums bot sich die Gelegenheit, sowohl die virtuelle Präsentation in der Dauerausstellung mit Kultbäumchen also auch die aktuelle Sonderausstellung „Roms Armee im Feld. Marsch – Lager – Versorgung“ zu besuchen. Auf der Terrasse des Museums erfolgte nicht nur das obligatorische Gruppenfoto (Abb. 6), sondern es wurde auch beim abschließenden Umtrunk auf das erfolgreiche Kolloquium gemeinsam angestoßen.

Festzuhalten bleibt: Der Titel des mit 55 Teilnehmenden gut besuchten Kolloquiums „Manching und die Welt“ eröffnete nicht nur eine geografische Dimension, sondern spiegelte auch den geistigen Horizont wider, den Ferdinand Maier und die Eisenzeitforschung über Jahrzehnte geprägt haben. An diesem Tag wurde nicht nur ein Lebenswerk gewürdigt, das Brücken geschlagen hat – zwischen Disziplinen, Generationen und Kulturen, sondern auch neue wissenschaftliche Perspektiven eröffnet. Die Beiträge zeigten eindrucksvoll, wie tief Ferdinand Maiers Wirken in der archäologischen Forschung verankert ist und wie weit seine Impulse getragen wurden – von der RGK und Manching hinaus in die Welt.

Unser herzlicher Dank gilt allen Referentinnen und Referenten für ihre inspirierenden Beiträge, dem Markt Manching und Bürgermeister Herbert Nerb für die großzügige Gastfreundschaft, sowie den Teams der RGK und des kelten römer museums maching. Ihr Engagement – getragen nicht nur von aktuellen Mitarbeitenden, sondern auch von zahlreichen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen sowie Ehrenamtlichen – hat maßgeblich zum Gelingen beigetragen (Abb. 7). Ebenso danken wir unseren Kooperationspartnern, allen voran dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und der Archäologischen Staatssammlung in München, für ihre wertvolle Unterstützung. Und nicht zuletzt gilt unser Dank allen Teilnehmenden für ihre Aufmerksamkeit, ihr Interesse und die lebendigen Beiträge zum Kolloquium.